(1)知识层面

1)基础实验技能的掌握。

通过完成本虚拟仿真实验内容,学生可掌握实验动物的基本操作方法(如,小鼠灌胃、麻醉、取血)和毛细管电泳仪的使用规范,帮助学生深刻理解柱效、分离度、死体积等理论概念在实际检测分析中的含义和应用。

2)电泳类实验知识的迁移

实验过程中,学生通过对毛细管电泳分离参数的调节,可有效总结电泳类实验的规律。采用类比等知识迁移方法,帮助学生更好地理解DNA琼脂糖凝胶电泳、非变性蛋白质SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳、染色质免疫沉淀琼脂糖凝胶电泳等难度更大的电泳类分离实验原理,为后续实验开展打下良好的理论基础。

3)网络化知识架构的搭建。

氨基酸空间半径、等电点、电荷数的计算,分离电压、毛细管长度等分离参数的优化,均涉及生物化学、分析化学、有机化学等多个学科知识点。通过实验过程中个性化、差异化、示范性的教学,不仅可以提升知识的高阶性,还可以帮助学生建立网络化的知识结构。

(2)能力层面

1)探究型能力的培养。

在虚拟仿真实验中,利用氨基酸的个性化选择和分离参数的差异化设计,学生可将关键色谱理论参数,生物化学、分析化学等课程相关概念用于仿真实验结果的分析。通过对结果相关参数和指标的量化分析,深刻理解氨基酸物理性质、介质性质、分离条件等多种因素对实验结果影响的原理。有效帮助学生培养起从实验现象到量化结果分析再到解决实际问题的探究型能力。

2)多角度分析问题能力的提升。

在完成毛细管电泳分离检测氨基酸的整个实验过程中,学生需要通过整合并运用生物化学、有机化学、分析化学和生化仪器分析4门课程的知识解决问题。多门课程知识的融合、交叉应用不仅可以帮助学生更好理解各学科之间的联系,打破学科壁垒。同时,也培养了学生的“交叉性”思维方式,有助于学生多角度分析问题能力的提升,拓展能力边界。

(3)素质层面

本实验旨在通过实验动物的操作,培养了学生对生命的仁爱之心,加强了学生对实验动物“3R”(Reduction、Refinement、Replacement,即减少、优化和代替)原则的认识和理解。通过分离参数的差异化设计和结果的个性化分析,培养了学生对实验结果实事求是、严谨分析的科学态度。通过对高端分析检测类仪器设备的介绍,激励学生为保障人民生命健康贡献自己的力量。

复杂生物样本中氨基酸的分离与检测虚拟仿真实验

- 所属专业类:生物科学类

- 对应专业:生物技术

- 课程类型:专业基础课

- 实验类型:综合设计型

团队针对生物医药健康领域的共性需求和培养短板,并基于科研成果、实验数据和回归算法,构建了国内首个高真实度、分离参数连续可调的毛细管电泳虚拟仿真实验系统。实验设有英文版和手机版,支持个性化氨基酸选择和差异化方案设计,支持探究式、项目驱动的教学。通过实验课程学习,学生可掌握电分离实验的原理和方法,了解分离分析技术前沿进展,具备融合多学科知识、综合分析多因素以解决复杂样本中物质分离检测的能力。

-

48 -

42 -

分享打开微信“扫一扫”即可分享

- Chapters

- descriptions off, selected

- subtitles off, selected

- captions settings, opens captions settings dialog

- captions off, selected

This is a modal window.

共享应用每日0点更新

- 浏览量 5019

- 实验人次 1570

实验人次,是指用户参与并完成实验的总人次,同一个用户可以做多次实验,在实验完成后,实验人次会依次累加。"

- 实验人数 1230

“实验人数”是指参与实验的用户总人数。注意:

1.同一个用户多次实验,实验人数只统计为1人,不累加;

2.“实验人数”只统计已回传成绩的用户人数总和;

3.“已回传成绩”指学生完成实验后,实验接口成功返回学生实验数据;

4.验证“已回传成绩”的方式:参与实验人员可以在个人中心-我的项目-我的成绩中查看是否可以进行“实验评价”,实验负责老师可以在申报管理-成绩查看中查看是否有学生成绩;

5.共享应用中的所有统计数据均在每日0点~1点更新。

- 实验平均用时 141'

- 实验完成率 95%

“实验完成率”是指完成实验的次数占参与实验总次数的百分比。

- 实验通过率 按人次 95.2%按人数 98.3%

实验通过率”是指实验完成,实验成绩60分及以上的人次和人数占实验总人次和总人数的百分比。

- 优秀 46.43%

成绩≥85

- 达标 48.73%

60≤成绩<85

- 不达标 4.84%

成绩<60

实验系统浏览器要求

教学支持热线

团队成员

氨基酸是生物体内组成多肽和蛋白质的基本结构单元,且氨基酸代谢物参与体内各项生理活动,如核酸碳骨架合成、脂肪酸碳骨架合成等。因此,检测其在生物体内、药品中等的含量有重要意义。本实验原理分为3部分:

1)动物实验操作原理及注意事项

通过给小鼠灌胃氨基酸混合溶液,随后提取小鼠全血,通过稀释、微透析、离心等操作对血液样本进行上样前处理。实验中微透析操作利用分子筛原理,截留10 kDa以上的生物大分子,使小分子物质(如氨基酸等)通过,以便后续的分离检测。

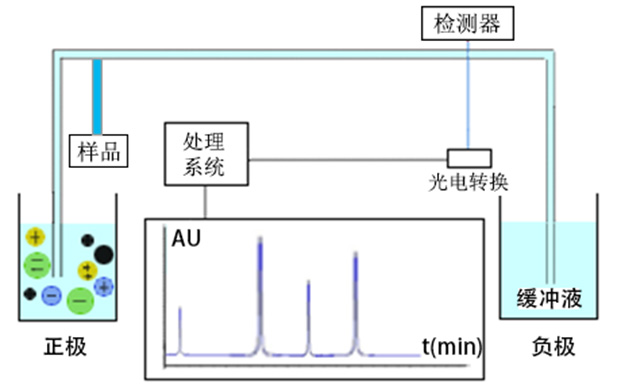

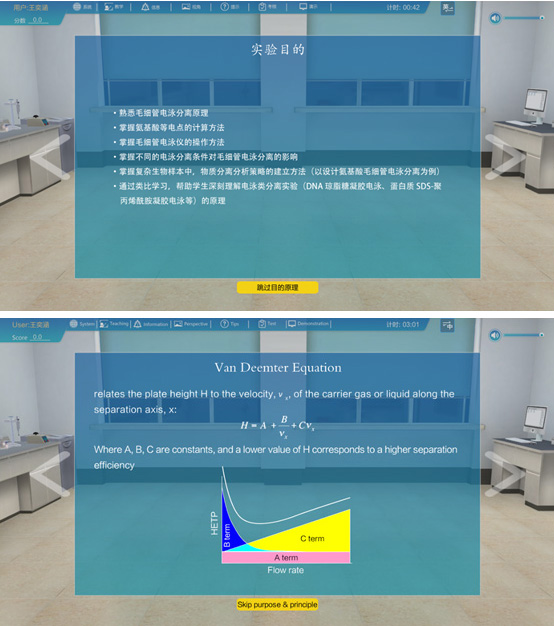

2)毛细管电泳仪工作原理

直流电场作用下,带电粒子因荷质比、构象等的不同而进行差速泳动,最后各物质间相互分离并被检测。在常用缓冲液条件下,毛细管内壁表面带负电荷,两端施加电压时,管内形成电渗流并带动管内溶液整体向负极移动。因此,带电粒子在毛细管中的迁移速度为粒子迁移速度与电渗流速度的矢量和。其中,正电荷粒子的电泳方向和电渗流方向一致,最先通过检测器;其次是电中性粒子和负电荷粒子。除带电荷性质以外,粒子的分子量、体积以及分离条件(温度、缓冲液、电压)等因素也会影响各组分之间的分离。毛细管电泳仪基本结构示意图如图2所示。

图2 毛细管电泳仪工作原理图

3)电分离参数设置原理

电泳缓冲液pH值设置原理

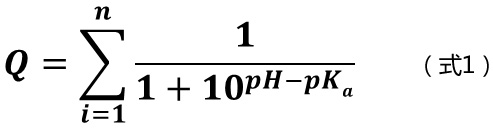

待分离的氨基酸属于两性化合物,随着缓冲液pH值与氨基酸等电点相对大小的变化,氨基酸可带有不同性质和大小的电荷数。正是由于所带电荷的差异性,导致氨基酸电泳过程中粒子泳动速度的差异,从而实现各种氨基酸之间的分离。氨基酸所带电荷数计算公式如下:

当pH < pKa1,氨基酸所带正电荷数:

当pH > pKa2,氨基酸所带负电荷数:

电泳缓冲液浓度设置原理

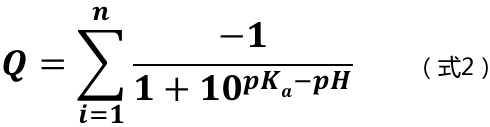

电泳缓冲液浓度通过影响双电层厚度、溶液粘度等改变粒子运动速度(式3)。随着缓冲液浓度的增加,分离体系会产生大量的焦耳热,改变缓冲液粘度,加速分子热运动,使色谱峰展宽,降低柱效。

式中:

V:粒子泳动速度;

η:粘度;

q:电荷数;

γ:粒子半径;

E:电场场强。

分离电压设置原理

分离电压主要通过电场强度和焦耳热影响分离效果(式3)。电场强度与粒子所受电场力成正比,焦耳热可直接影响分子热运动和缓冲液粘度,从而改变分离柱效和电泳色谱峰峰型。

毛细管长度设置原理

毛细管长度对分离效果的影响主要表现在分离周期上,毛细管长度与分离周期存在正相关关系。同时,随着毛细管长度增加,分子扩散效应也相应增加,从而影响分离效果。

- 1. 氨基酸的选择(虚实结合):根据氨基酸的两性化合物性质,计算不同pH条件下的氨基酸带点情况,同时,结合毛细管电泳分离原理,学生差异化选择5种氨基酸。

- 2. 血液样品制备(虚实结合):通过虚拟实验了解动物实验整体流程(灌胃、处死、采血、微透析等),辅助实体实验中血液样品制备的顺利开展。

- 3. 氨基酸粒子空间结构(虚拟实验):采用球体模型,参考20种常见氨基酸体积,学生计算各自差异化选取的氨基酸粒子半径。

- 4. 分离条件设置(虚拟实验):通过调节毛细管电泳分离的主要参数,包括电泳缓冲液pH值、电泳缓冲液浓度、毛细管长度、分离电压等,实现5种氨基酸之间的相互分离。

- 5. 数据结果分析(虚实结合):将虚拟实验中得到的最优分离条件,应用于真实实验中,再通过对真实实验结果分析,配合虚拟实验条件的重新优化,协助学生快速建立起复杂样品中最优氨基酸分离检测方法。

1)电泳缓冲液pH值 由于氨基酸同时具有氨基、羧基以及侧链基团,所以属于两性化合物。在虚仿实验中,当缓冲溶液pH值小于氨基酸等电点时,氨基酸带正电荷;pH值等于等电点时,其不带电;而当pH值大于等电点时,其带负电。正是由于不同氨基酸在不同pH条件下所带电荷的差异性,导致电泳过程中粒子泳动速度的差异,从而实现各种物质的分离。虚仿实验中,系统会自动结合学生所选择氨基酸和电泳缓冲液pH,根据式1和式2自动计算氨基酸所带电荷数。 2)电泳缓冲液浓度 电泳缓冲液浓度可通过影响双电层厚度、溶液粘度等改变电渗流大小。在实验中,系统会根据学生所填写缓冲液浓度值,结合式3,自动计算粒子的泳动速度。同时,当电泳缓冲液浓度增加时,系统自动评估整个电泳环境中产生的焦耳热,改变分子热运动,使色谱峰宽度发生相应的变化。 3)分离电压、粒子半径 分离电压的影响主要通过电场强度和焦耳热发挥作用。焦耳热可以直接影响分子热运动和电泳缓冲液的粘度(式3),从而改变毛细管电泳的分离柱效和物质的色谱峰峰型。虚仿实验系统会根据学生填写的电场强度和粒子半径,通过式3构建的模型,更加真实的反映实际实验中氨基酸粒子的泳动情况。

| 序号 | 步骤名称 (100字以内) | 步骤目标要求 (100字以内) | 步骤合理用时 (分钟) | 目标达成度赋分模型 (200字以内) | 步骤满分 | 成绩类型 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 随堂测试 | 学生需掌握电泳色谱理论、毛细管电泳分离原理和氨基酸理化性质等。 | 20 | 系统从题库抽取题目,构成随机测试题,以检验学生对氨基酸两性解离性质、电泳分离基本原理的掌握情况。测试题共5道,每题2分。学生可多次答题,最后取最高分为最终成绩。 | 10 | |

| 2 | 任意选择5种氨基酸 | 掌握氨基酸的基本结构和分类原则。 | 15 | 学生参考氨基酸的物理、化学性质,任意选择5种氨基酸。若所选的5种氨基酸属于3种不同的类型,则得15分;属于2种不同的类型,则得10分;属于1种类型,则得5分。本项目允许学生多次选取,并取最高分为最终成绩。 | 15 | |

| 3 | 实验动物操作和样品预处理(虚实结合) | 初步掌握灌胃、取血、超滤等样品预处理实验操作方法。 | 30 | 学生在学习模式下,初步了解和掌握灌胃、取血等样品预处理操作过程。在测试模式下,需完成对应的操作步骤方可得分。小鼠麻醉3分;利用超滤分子筛过滤大分子物质2分;离心机的正确使用2分;样品上机检测前过滤3分。学生可重复多次操作,取最高分为最终成绩。 | 10 | |

| 4 | 五种氨基酸半径填写 | 掌握粒子空间结构对电泳分离效果的影响。 | 15 | 参考球体模型,学生将自己选择的氨基酸,计算其对应的粒子半径。当计算值与真实值相差2%以内时,方可得分,每种氨基酸2分。学生可进行多次计算,以最高分为最终成绩。 | 10 | |

| 5 | 设置缓冲溶液pH值 | 掌握电泳缓冲液pH值对氨基酸所带电荷数的影响。 | 10 | 根据所选氨基酸的不同,选择合适的缓冲液pH值,使每一种氨基酸带有差异化的电荷数,同时,以关联响应面分析为模型,结合其他分离参数值,以判定差异化选取的5种氨基酸是否可以全部分开。全部5种氨基酸分开得8分;4种氨基酸分开得6分;3种氨基酸分开得4;2种氨基酸分开得2分;其余情况得1分。学生可多次尝试更改缓冲液pH值。最后以最好氨基酸分离效果色谱图为实验结果。 | 8 | |

| 6 | 设置缓冲溶液浓度 | 掌握电泳缓冲液浓度通过影响电渗流和焦耳热改变氨基酸的分离效果。 | 10 | 根据所选氨基酸的不同,选择合适的缓冲液浓度,通过影响Zeta电势和焦耳热改变氨基酸的分离效果。并且,以响应面分析为模型,结合其他分离参数值,以判定差异化选取的5种氨基酸是否可以全部分开。全部5种氨基酸分开得8分;4种氨基酸分开得6分;3种氨基酸分开得4;2种氨基酸分开得2分;其余情况得1分。学生可多次尝试更改缓冲液浓度。最后以最好氨基酸分离效果色谱图为实验结果。 | 8 | |

| 7 | 设置毛细管长度 | 掌握毛细管长度通过对分离周期的影响,改变氨基酸的分离效果。 | 10 | 根据所选氨基酸的不同,选择合适的毛细管长度,通过影响改变粒子的分离路径长度影响分离效果。同时,以响应面分析为模型,结合其他分离参数值,以判定差异化选取的5种氨基酸是否可以全部分开。全部5种氨基酸分开得5分 ;4种氨基酸分开得4分;3种氨基酸分开得3分;2种氨基酸分开得2分;其余情况得1分。学生可多次尝试更改毛细管长度。最后以最好氨基酸分离效果色谱图为实验结果。 | 5 | |

| 8 | 设置分离电压 | 掌握分离电压通过影响粒子所受电场力和分离周期,改变氨基酸的分离效果。 | 10 | 根据差异化选则的氨基酸,选择合适的分离电压,通过改变粒子所受电场力强弱,影响分离结果。同时,结合响应面分析模型,和其他分离参数值,最终判定选取的5种氨基酸是否可以全部分开。全部5种氨基酸分开得5分;4种氨基酸分开得4分;3种氨基酸分开得3分;2种氨基酸分开得2分;其余情况得1分。学生可多次尝试更改分离电压。最后以最好氨基酸分离效果色谱图为实验结果。 | 5 | |

| 9 | 毛细管电泳仪基本操作方法 | 基本掌握毛细管电泳仪的正确使用方法。 | 40 | 学生在学习模式下,可多次学习毛细管电泳仪软硬件基本操作方法。在测试模式下,学生需完成对应的软硬件操作。该步骤中共有9个得分点,每个得分点的分值1—4分不等,完成对应的得分点获得相应的得分。若操作错误,学生可选择有偿提示 ,仅提示步骤不得分,其他步骤得分正常,以保证后续实验的完整性。整个过程学生可完成 多次,取最高分记录。 | 22 | |

| 10 | 实验结果分析 | 掌握毛细管电泳仪对比数据的基本操作方法,深化理解各分离参数之间的相关性。 | 20 | 通过对分离参数的优化,基本实现对差异化所取氨基酸的全部分离,并通过结果分析,深刻掌握电泳分离各参数的意义。分析得当得7分;分析较清楚得5分;简单分析得3分;其余情况得1分。对实验结果的分析,学生可多次进行编辑,取最好成绩为最终成绩。 | 7 | |

| 11 | 虚拟实验辅助真实实验(虚实结合) | 将虚拟实验中优化的分离条件应用于真实实验,以提高实验效率。同时,强化学生对实验原理的理解和实验技能的掌握。 | 60 | 实际氨基酸分离中,若采用虚拟实验条件,可分离4或5种氨基酸且结果分析得当,得20分;若采用虚拟实验条件,可分离2或3种氨基酸且分析恰当,重新调整分离条件后,可分离4或5种氨基酸,得18分;若采用虚拟实验条件,仅可分离1种氨基酸,重新调整分离条件后,可分离3种以上氨基酸,得15分,其余情况得10分。学生可3次自主调整实际分离条件,取最好分离效果为最终结果(前10步虚拟实验操作占总成绩80%)。 | 20 | |

| 12 | 拓展实验(持续建设中) | 启发学生对电泳类分离实验参数的类比理解,同时,掌握简单的多肽和蛋白质的分析检测方法。 | 60 | 进一步了解和掌握介质种类、粘度、添加剂等对电泳分离效果的影响,并使学生基本掌握生物样本中多肽和蛋白质两类生物大分子的分离与检测方法。 | 0 |

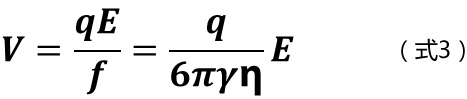

教学团队在虚拟仿真实验开始部分,为保证实验教学效果,以文字描述的形式,详细介绍毛细管电泳的相关基础知识和应用实例。同时,项目课题组专门设计了英文版操作系统,以方便各国学生之间的交流学习(图4)。

图4 虚拟实验操作提示截图

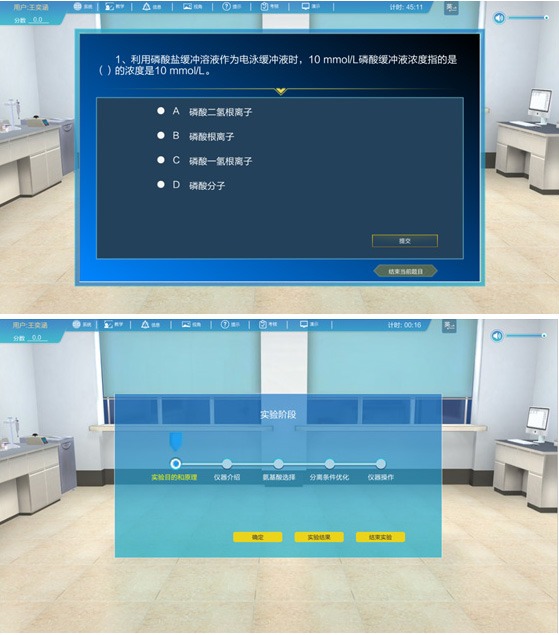

步骤1:随堂测试和模块化设计

在学生完成氨基酸和毛细管电泳仪基础理论学习后,系统会自动选取5道习题,用于检查学生的学习效果,为学生的后续实验做好铺垫。同时,本实验按实验内容,进行模块化阶段设计,学生可在薄弱方面重点反复练习,提高学习效率(如图5所示)。

图5 随堂测试和阶段设计

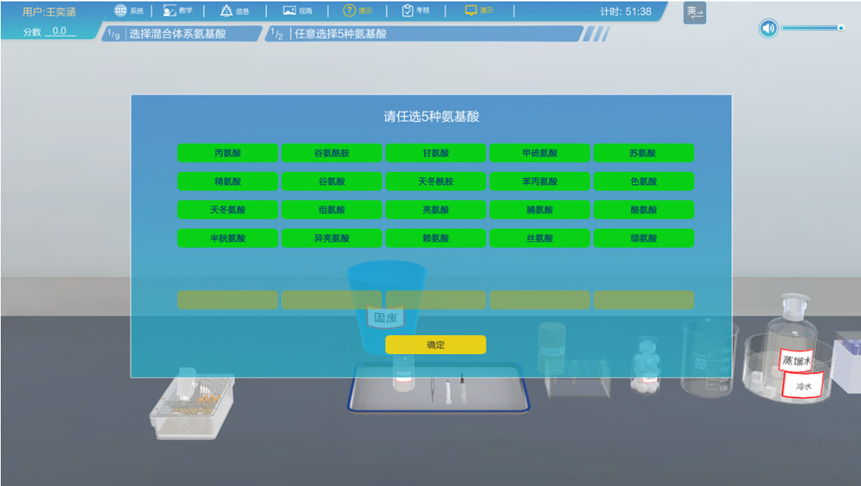

步骤2:任意选取5种氨基酸

实验中,学生可根据自己查阅的文献或是感兴趣的氨基酸,随机选择5种进行分离检测(有186万种组合),每位学生都可以选取不同的氨基酸组合。此步骤可避免学生之间相互借鉴、提高实验的挑战度,同时可达到个性化、差异化的教学目标(如图6所示)。

图6 氨基酸种类的选择

步骤3:实验动物操作和样品预处理(虚实结合)

在虚拟仿真实验中,教学团队专门加入了实验动物相关操作,包括小鼠灌胃、眼眶取血、超滤等。不仅可以帮助学生全面了解目前实验室常用的动物实验操作方法,还可以培养学生对生命的珍视,加强学生对实验动物“3R”原则的认识(如图7所示)。

图7 实验小鼠取血和样品超滤

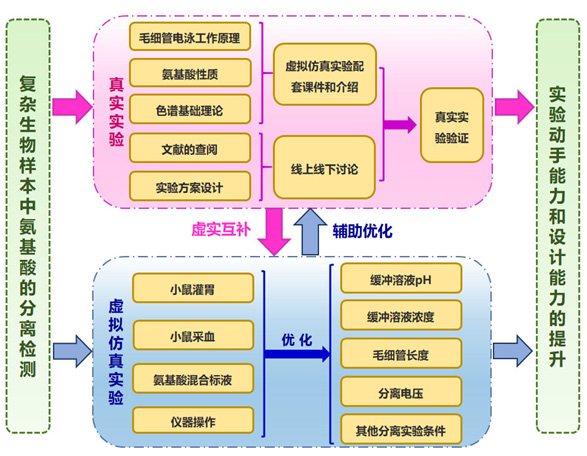

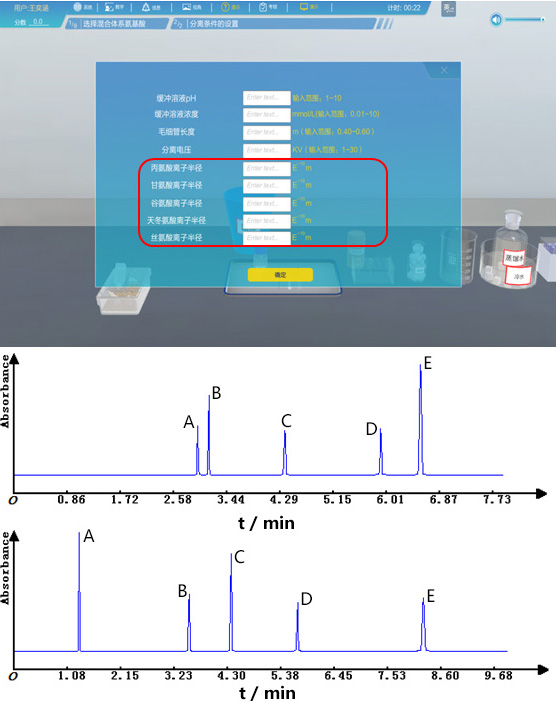

步骤4:氨基酸粒子半径的设置

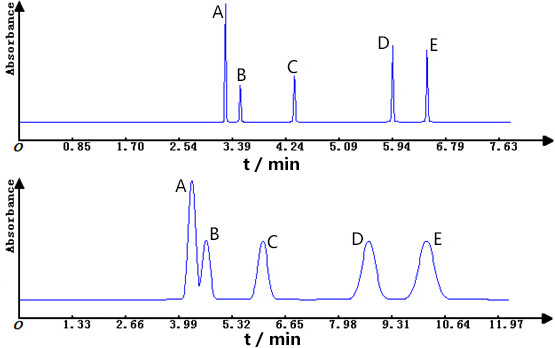

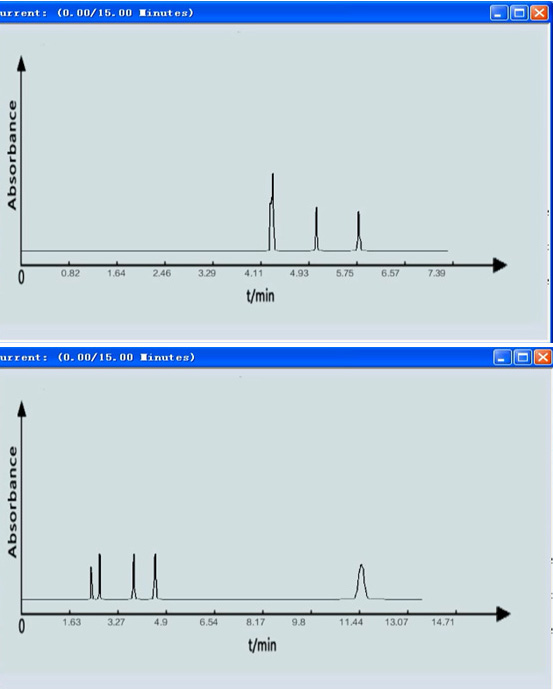

在毛细管电泳分离过程中,待分离物质的空间结构(粒子半径等)差异,会导致粒子在缓冲溶液中受到的介质阻力存在较大不同,进而影响各物质之间的分离。如图8所示,在相同荷质比情况下,不同粒子半径的氨基酸色谱峰有着不同的分离度,中间色谱图A、B、C、D、E各粒子半径为1.0 nm、0.6 nm、0.8 nm、0.9 nm和1.4 nm;最下方色谱图A、B、C、D、E各粒子半径为0.1 nm、0.4 nm、0.8 nm、1.0 nm和2.0 nm。

图8 不同的粒子空间结构对分离效果的影响

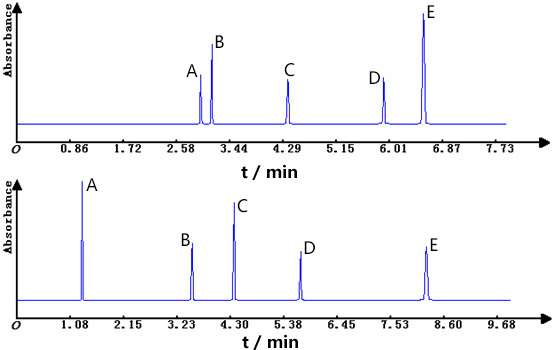

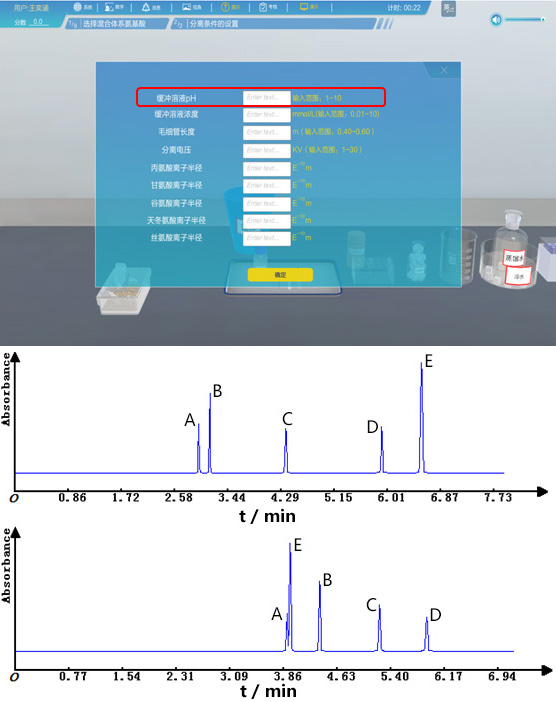

步骤5:缓冲液pH值的设置

由于待检测物质在不同缓冲液pH条件下带有不同的电荷,进而导致荷质比不同,最终在电泳过程中得到相互分离。理论上,当缓冲溶液pH值小于物质的等电点时,该物质带正电荷;反之,带负电荷;当溶液pH值等于等电点时,该物质不带电荷。此外溶液pH还影响硅羟基的解离情况,最终影响电渗流大小。学生可通过计算在不同pH下自主选择氨基酸所带的电荷数,结合分子量、粒子半径等信息初步估计理论上的物质分离情况,再利用虚拟仿真实验得到模拟的分离结果,最终验证自己的实验设计方案。图9所示为学生通过调整电泳缓冲液pH值(范围为1-10)分离5种氨基酸的情况,可以看出,通过改变溶液pH使得E物质带电荷的数目发生明显变化,从而最大程度上改变E物质的电泳速度,影响了物质间的分离效果。

图9 不同缓冲液pH值对分离效果的影响

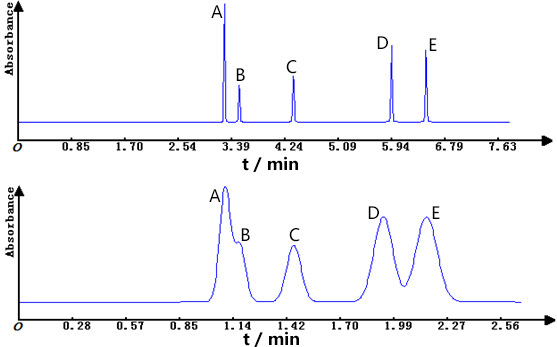

步骤6:电泳缓冲液浓度的设置

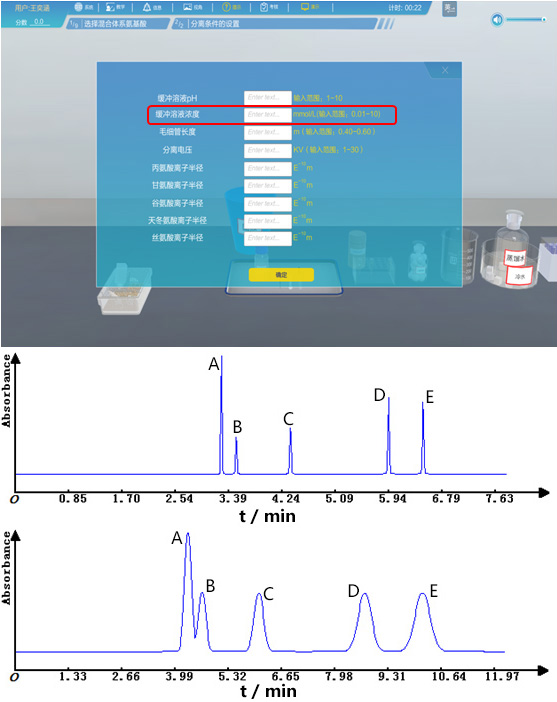

电泳缓冲液浓度可影响电渗流大小。随着电泳缓冲液浓度增加,毛细管中电渗流会逐渐减小。同时,产生大量的焦耳热,使色谱峰展宽,降低柱效。学生可通过调整电泳缓冲溶液浓度得到对应的虚拟实验结果,通过对比实验结果来验证自己学习到的理论知识。其中,电泳缓冲液浓度的变化范围是0.01 mmol/L至10 mmol/L。如图10所示的实验结果中,虚拟仿真实验结果与理论预计的趋势基本一致,中间色谱图的电泳缓冲液浓度为1.0 mmol/L;最下方色谱图的电泳缓冲液浓度为10.0 mmol/L。

图10 不同缓冲液浓度对分离效果的影响

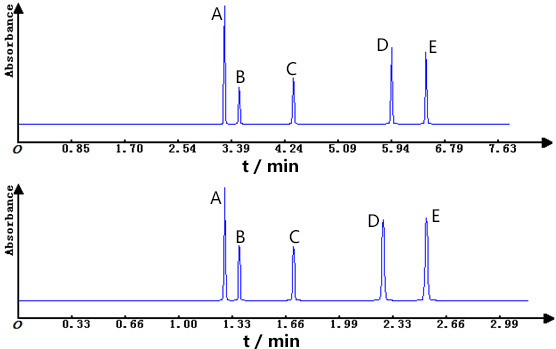

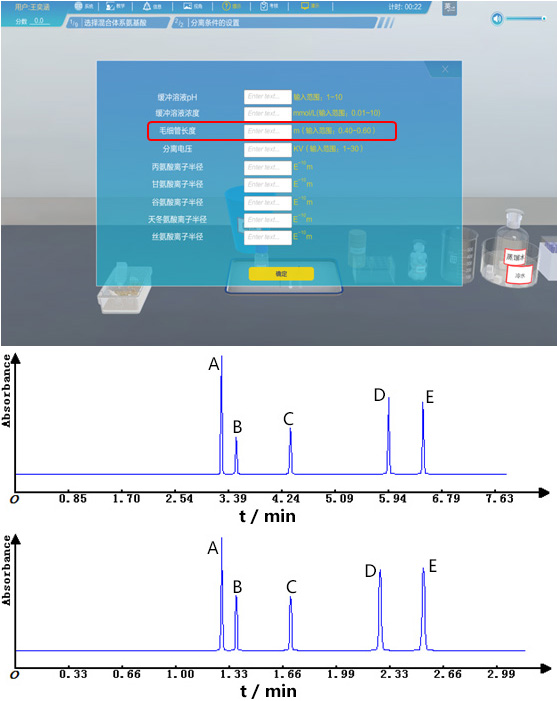

步骤7:毛细管长度的设置

毛细管长度主要影响电泳分离时间。一般来说,随着毛细管长度增加,物质分离周期也会有明显变化。虚拟仿真实验中,毛细管的长度范围在0.4 m至0.6 m,学生可通过虚拟实验结果对比,掌握毛细管长度对分离效果的影响。图11所示为学生模拟在两种不同毛细管长度下,氨基酸的电泳分离色谱图。中间色谱图毛细管长度为0.48 m,总分离时间7.63分钟;最下方色谱图毛细管长度为0.30 m,总分离时间2.99分钟。

图11 不同毛细管长度对分离效果的影响

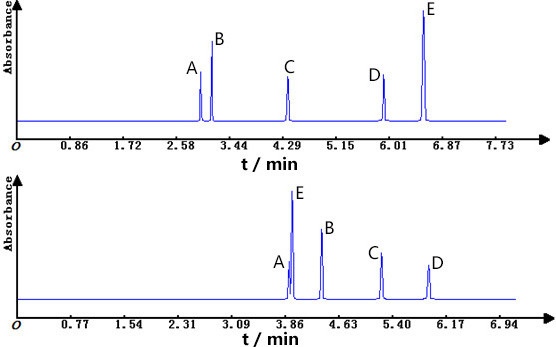

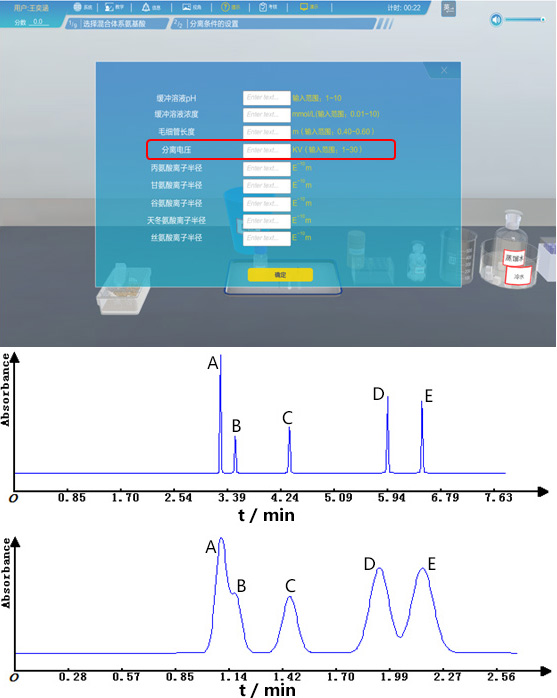

步骤8:分离电压的设置

分离电压的选择可直接影响分离电场强度,进而影响色谱峰的峰形和分离周期,同时也会影响整个系统中焦耳热的产生。虚拟实验中,学生可通过调节不同的分离电压观察其分离效果,为后续的实体实验提供支撑。虚拟仿真实验中,分离电压的设置范围是1.0 kV-30.0 kV。如图12所示,中间色谱图分离电压为10.0 kV,最下方色谱图分离电压为30.0 kV。

图12 不同分离电压对分离效果的影响

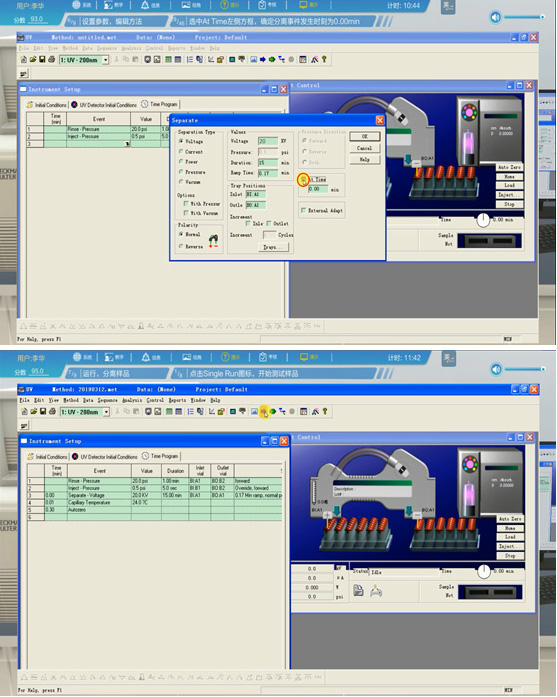

步骤9:毛细管电泳仪软硬件基本操作

为配合后续真实实验的开展,开发团队特意高真实度的还原了Beckman毛细管电泳仪(型号MDQ)的软件和硬件操作步骤和方法。通过虚拟仿真实验的操作,学生可以直接在真实的毛细管电泳仪上进行相关程序的编写,例如Rinse、Injection、Separation等分离检测程序(如图13所示)。

图13 毛细管电泳仪相关软件程序的编辑

步骤10:实验结果对比分析

在虚拟仿真实验中,学生都可以根据自己选择的氨基酸和分离条件,得到相应的氨基酸分离检测结果(如图14所示)。学生们可参考得到的不同实验结果展开分析,提升学生对毛细管电泳分离过程中,各个调节参数的理解,同时启发他们对利用毛细管电泳仪分离检测其他未知物质的思考,培养学生的创新能力。

图14 不同氨基酸和分离条件下的实验结果

步骤11:虚拟实验辅助真实实验

本虚拟仿真实验以真实实验数据为基础,配合色谱学理论和智能算法,可以高真实度的模拟多种分离条件(电泳缓冲溶液pH值和浓度,毛细管长度,分离电压等)对氨基酸分离效果的影响。因此,通过虚拟仿真实验优化得到5种所选氨基酸的分离条件后,可将此条件用于真实实验的分离检测,极大地提高了真实实验的效率(如图15所示)。此过程不仅降低了仪器运行成本,而且巩固了学生对知识点的理解,加强了学生的实验训练,充分保证了实验的系统性和完整性。

图15 真实实验中氨基酸的分离检测结果

步骤12:拓展实验(持续建设中)

教学团队在开发该虚拟仿真实验的过程中,为了启发学生的深入思考,特意在开发模型的后台预留了对分离介质、毛细管内径等高级参数调控的端口,用于满足学有余力的学生对毛细管电泳分离检测原理更加深入地学习和探索。并且,项目团队持续建设实验内容,以形成“氨基酸—多肽—蛋白质”为分析检测内容的完整虚拟仿真实验体系(如图16所示)。

图16 拓展实验模块

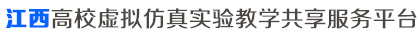

(1)实验教学过程

该实验课程以生化学实验、分离综合开放实验、生命科学综合实验和生命科学基础实验为切入点,充分体现“虚实互补、虚实结合”的原则,将生物复杂样本中氨基酸的分离检测设置为核心实验。整个课程实验由虚拟仿真实验和实体实验两部分组成,具体实验教学过程如图3所示。以下将对每个实验教学过程分步介绍:

1)充分利用“数字化”教学工具,雨课堂和虚拟仿真实验平台。在实验课前和课中,利用虚拟实验平台上传的毛细管电泳实验简介视频、引导视频、预习测试、课件等信息,同时,配合雨课堂的随堂测试,使学生对课程中的仪器设备工作原理、氨基酸分离原理、氨基酸所带电荷数计算等基础知识有较好的理解和掌握。

2)实验设计思路以“任务”为导向,学生根据实验要求,自主查阅文献、设计实验方案,并鼓励差异性设计。通过线上线下实验方案讨论互动,最后确定终版实验方案。在本实验中,学生可通过两种方式获得氨基酸混合溶液,一种是通过提取植物中的氨基酸混合液,另一种是直接选用多种氨基酸标品配制混合溶液进行后续实验。

3)各实验小组根据自己的实验方案,首先开始准备待分离检测的生物样本。下面将以虚拟仿真实验中,小鼠血液的氨基酸分离检测为例,具体介绍实验教学过程:

①取正常的小鼠2只,进行灌胃处理。灌胃溶液为学生所选定的氨基酸标品混合溶液。

②待灌胃完成10分钟后,采用眼球取血模式,取200-300微升小鼠血液,并迅速加入100微升冷的超纯水充分混匀。

③将混合后的溶液迅速加入微量分子筛中(截留分子量为10 kDa),4 ℃条件下,以20,000 rcf为离心力,离心20分钟,取下层滤液用于毛细管电泳的分离检测。

4)根据前面实验中选择的不同种氨基酸组合,充分利用虚拟仿真实验,自主设计和优化毛细管电泳分离条件,其中主要包括电泳缓冲液pH值、电泳缓冲液浓度、毛细管长度、分离电压、分离温度等实验条件。并且,在整个虚拟实验过程中,可使学生熟练掌握毛细管电泳仪的基本操作方法。

5)将在虚拟仿真实验中优化好的分离条件,应用于真实的毛细管电泳分离实验,用于检测血液中灌胃氨基酸的含量。通过真实实验和虚拟仿真实验结果的对比、迭代,可快速完成真实实验条件下,血液中氨基酸的分离与检测,提高实验效率,降低实验运行成本,解决课堂实训次数受限、大型精密仪器不足等问题。

图3 实验教学过程结构图

(2)实验方法

本实验项目中,涉及3种实验方法,其中包括实验观察法、理论分析法和因素分析法。

1)实验观察法

学生在实验演示模式下,可以通过三维全景沉浸式地观察,充分了解小鼠血液获取、样品制备、毛细管电泳仪操作、分离参数选择等实验过程。通过对整个实验过程和分离参数选择影响的观察,学生可加深对实验动物管理“3R”原则、毛细管电泳分离原理以及氨基酸两性电离性质的理解。

2)理论分析法

基于氨基酸结构和分离参数对实验结果影响的观察,学生们可将理论课程学习到的氨基酸性质与有机化学、分析化学等课程知识相融合,自主计算出不同pH值缓冲溶液条件下,各氨基酸所带电荷的情况。同时,预测在拟采用的实验分离条件下,各氨基酸色谱峰出峰顺序。该方法可使学生充分认识到理论知识对实验结果的指导意义,培养学生的信息整合能力和逻辑思维能力。

3)因素分析法

因素分析法指在实验过程中,保持多数因素不变,只改变其中一个或几个因素,以探究变化因素对实验结果的影响。在实验过程中,学生可个性化任意选择5种氨基酸,并结合理论分析法的结论,差异化设计毛细管长度、电泳缓冲液pH、电泳缓冲液浓度等关键分离参数,以实现个性化的最佳氨基酸分离方案。通过因素分析法的运用,学生能更好地掌握电分离各调控参数的工作原理,并且配合类比法,为后续蛋白质免疫印迹实验、DNA琼脂糖凝胶电泳实验的开展打下良好的实验基础。该方法的应用有利于培养学生类比学习能力和综合实验设计能力。

虚拟仿真实验课程中,教学团队采用毛细管电泳仪分离检测生物样本中的氨基酸。根据毛细管电泳分离检测的基本原理,设计了具有高真实度、可推衍的虚拟仿真实验系统。其高真实度和推衍性主要表现在:不同的实验条件可以产生与实际情况相类似的实验结果,仿真率高于92%。具体的实验结果与结论如下:

(1)粒子半径差异与模拟结果

在毛细管电泳分离过程中,待分离物质空间结构(粒子半径等)的不同,会导致粒子在缓冲溶液中受到的阻力有较大的差异,进而影响各物质之间的分离。因此,在考虑粒子分离时,除了荷质比以外,粒子的空间结构也需要同样注意。如图17所示,在相同荷质比情况下,不同空间结构物质的色谱峰有着不同的分离度(上图:A、B、C、D、E粒子半径分别为1.0、0.6、0.8、0.9和1.4 nm;下图:A、B、C、D、E各粒子半径为0.1、0.4、0.8、1.0和2.0 nm)。

图17 不同粒子空间结构对分离效果的影响

结论:在毛细管电泳分离的过程中,除了考虑荷质比因素外,待分离物质的空间结构也需要纳入考虑。并且,随着粒子半径的增大,粒子在缓冲溶液中受到的阻力对分离结果的影响也越大。

(2)毛细管电泳缓冲液pH值与模拟结果

电泳缓冲溶液pH值对毛细管电泳的分离效果有非常重要的影响。待检测物质在不同缓冲液pH的条件下带有不同电荷,导致荷质比不同,最终实现相互分离。理论上,当缓冲溶液pH值小于物质的等电点时,该物质带正电荷;反之,带负电荷;当溶液pH值等于等电点时,该物质不带电荷。学生可通过计算不同pH值下,自主选择氨基酸所带的电荷数,结合分子量等信息初步估计理论上的物质分离情况,再利用虚拟仿真实验得到模拟的分离结果,最终验证自己的设计方案。图18所示为学生通过调整电泳缓冲液pH值分离五种氨基酸的情况,可以看出,通过改变溶液pH使得E氨基酸带电荷的数目发生明显变化,从而最大程度上改变E氨基酸的电泳速度,影响了物质之间的分离效果。

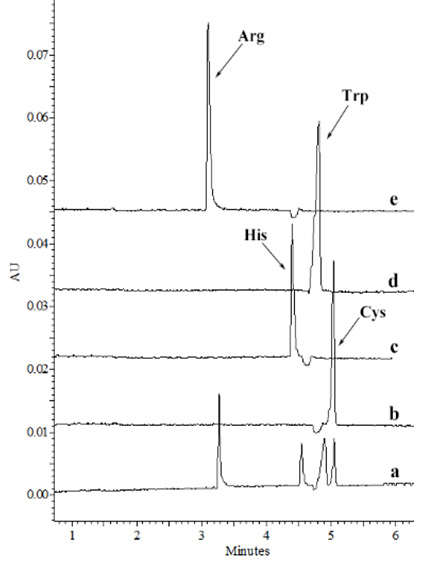

图18 不同缓冲液pH值对分离效果的影响

结论:电泳缓冲液pH值主要通过影响五种氨基酸的所带电荷量,从而使各氨基酸的电泳运动速度发生明显改变,导致五种氨基酸物质的分离效果产生差异。

(3)电泳缓冲液浓度差异与模拟结果

电泳缓冲液浓度可影响电渗流大小。随着电泳缓冲液浓度增加,毛细管中电渗流会逐渐减小。同时,产生大量的焦耳热,使色谱峰展宽,降低柱效。学生可通过调整电泳缓冲溶液浓度得到对应的虚拟实验结果,通过对比实验结果来验证理论预计,结果如图19所示(与理论预计的趋势基本一致,上图:缓冲液浓度为1.0 mmol/L;下图:缓冲液浓度为10.0 mmol/L)。

图19 不同缓冲溶液浓度对分离效果的影响

结论:电泳缓冲液浓度的改变,主要通过改变电泳系统的电渗流和焦耳热,影响各物质之间的分离与色谱峰柱效。

(4)毛细管长度与模拟结果

电泳分离过程中,毛细管长度主要影响电泳分离的时间。一般来说,随着毛细管长度增加,物质分离周期也会有明显的变化。在虚拟实验中,学生可开展毛细管长度对分离结果影响的单因素实验,通过对比不同毛细管长度下的电泳色谱图,基于柱效、分离度等参数优化最终的毛细管长度。图20所示为学生模拟在两种不同毛细管长度下,毛细管电泳的分离色谱图(与理论预计趋势基本一致,上图:0.48 m,总分离时间7.63分钟;下图:0.3 m,总分离时间2.99分钟)。

图20 不同毛细管长度对分离效果的影响

结论:随着电泳毛细管长度的增加,物质的分离周期会明显加长,分离度也会有明显的改变,但对于色谱峰的峰形影响不大。

(5)电泳分离电压变化与模拟结果

分离电压的选择是毛细管电泳分离中的重要参数。其直接影响分离的电场场强,进而影响色谱峰的峰形和分离周期。虚拟实验中,学生可通过调节不同的分离电压观察其对分离效果的影响,为后续的实体实验提供支撑(图21,上图分离电压10.0 kV,下图分离电压30.0 kV)。

图21 不同分离电压对分离效果的影响

结论:分离电压可以直接影响电场强度,同时改变分离体系的焦耳热,从而影响色谱峰的峰形和分离周期。由于分离电压的增加,分离周期明显变短,但产生的焦耳热使色谱峰严重展开,柱效降低。